拙者、シュウマイ奉行にて候。祝いの座に上る鯛、その身の内にもう一匹の鯛が潜むとは奇なること――「鯛の鯛」、これぞ小にして大、福を招く縁起骨。江戸の記録と民俗を糸口に、京の雅、そして我らが肉汁焼売へと話をつなぎ申す。

其の一 鯛の鯛、何者ぞ

鯛を焼き煮にして骨を外す折、胸びれ・腹びれの根元に現るる、小魚の形をした骨――これを人は「鯛の鯛」と申す。頭・胴・尾の形整い、まさしく鯛の縮図。めでたさ重なり、古来、座の話柄となってきたのである。

其の二 書に拠る裏付け

- 魚類学の記述:昭和初期の一般向け著述(例:岡田弥一郎『魚の話』)に、小魚状の骨の実在が説かれる。

- 民俗誌の記録:田中茂穂『魚の民俗』には、

鯛の鯛を財布に忍ばせ金運を招く

旨の風習が各地に見え、近代以降も語り継がれたことが知られる。

※厳密な典拠・頁数を要する学術用途の節は、各版の該当箇所をご参照あれ。

其の三 縁起の広がり、京への息吹

庶民はこれを福徳長久の印と見て、財布に忍ばせ、あるいは台紙に貼り飾った。瀬戸内・伊勢志摩などでは、今日も樹脂封入の守りとして土産に供されておる。京においても、祇園の座敷で見つかれば座は華やぎ、伏見の商家は稲荷詣での帰りにこれを懐に納め、商いの繁盛を祈ったと伝わる。

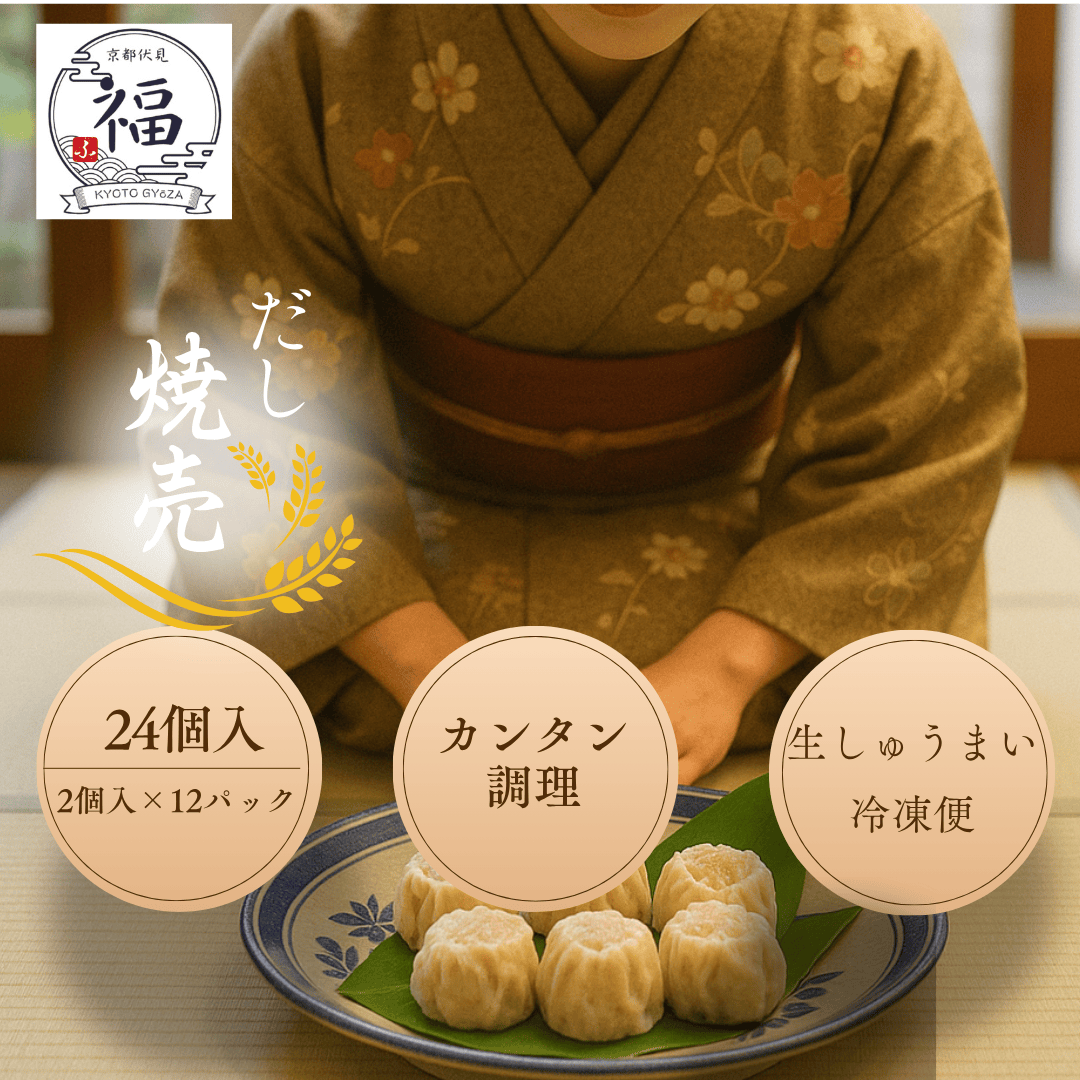

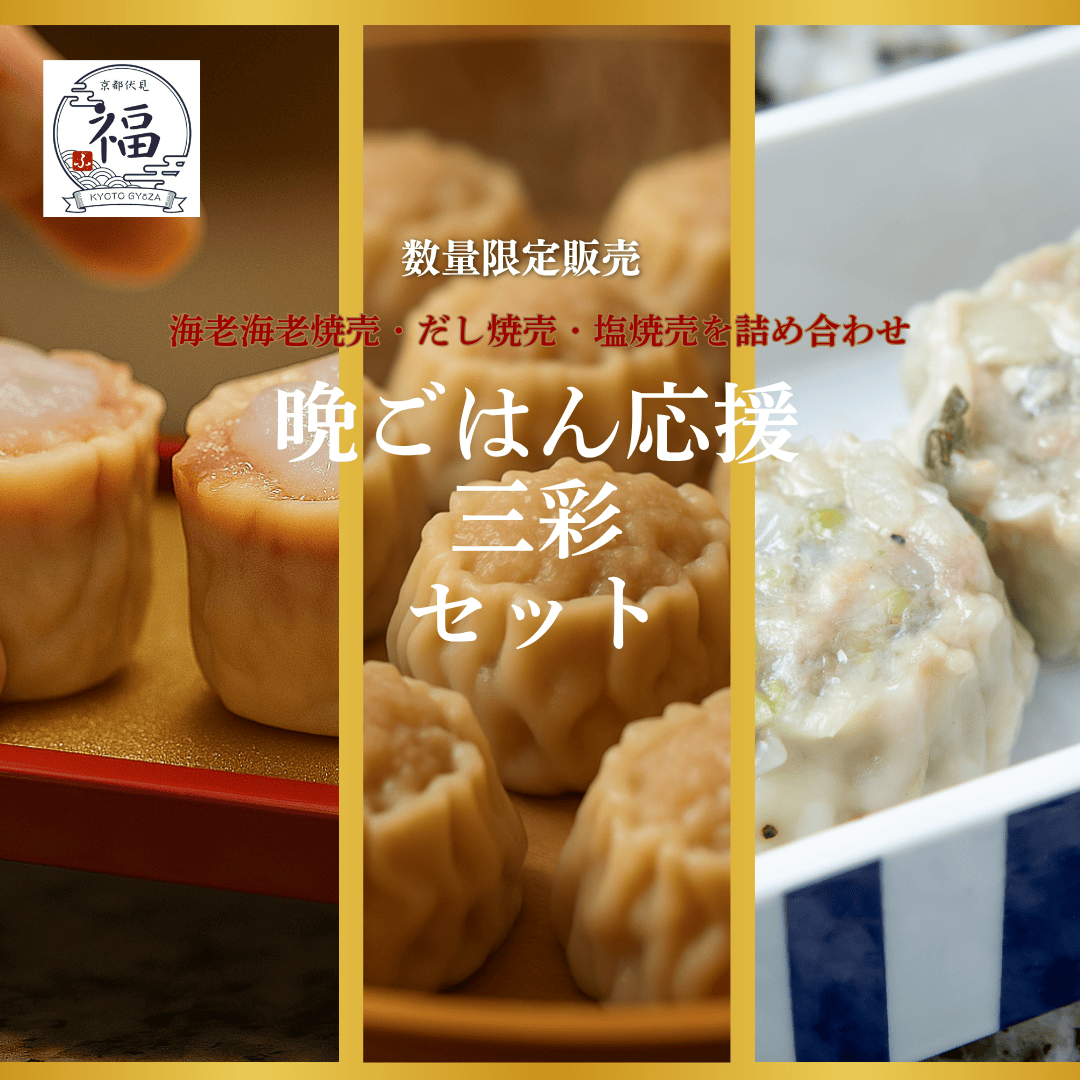

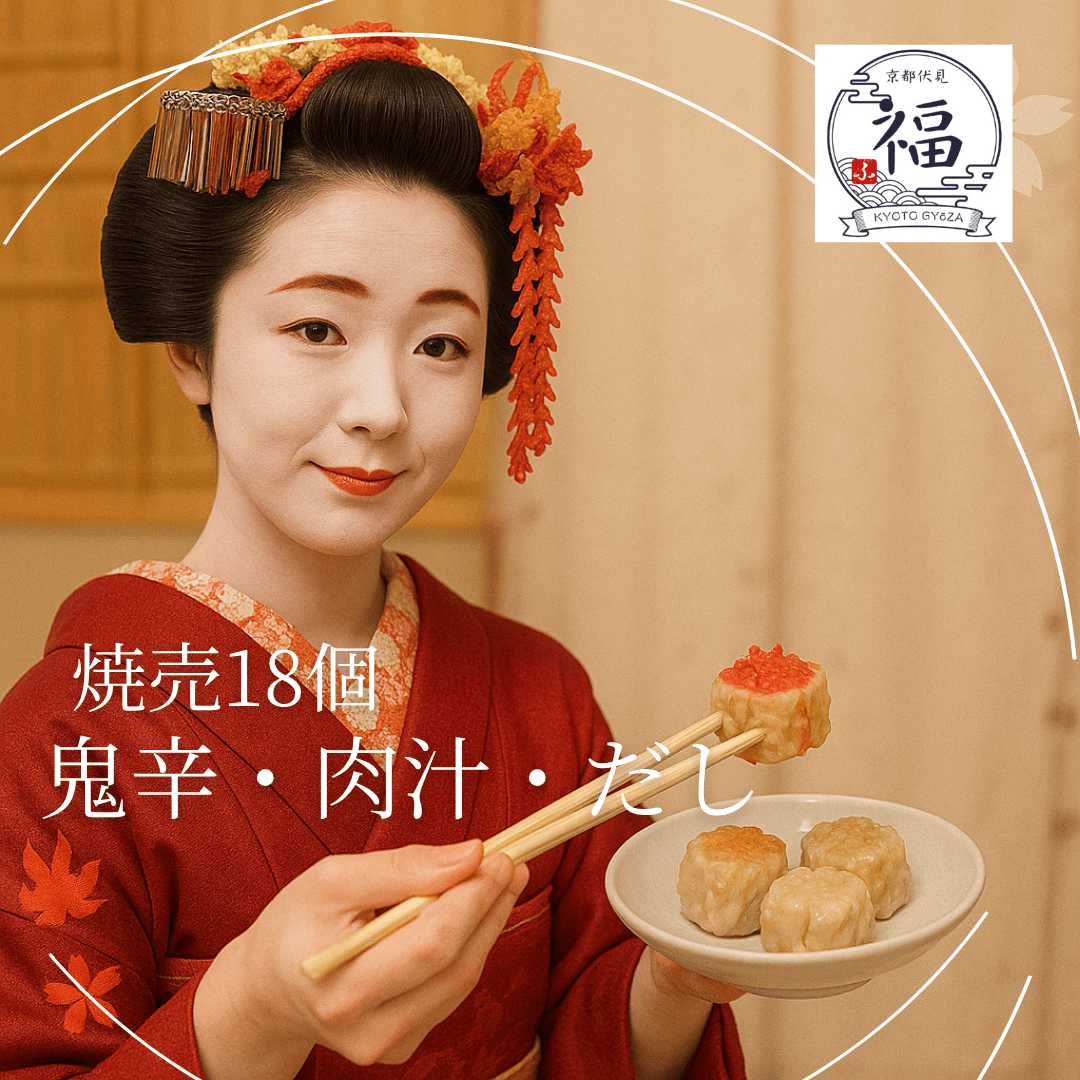

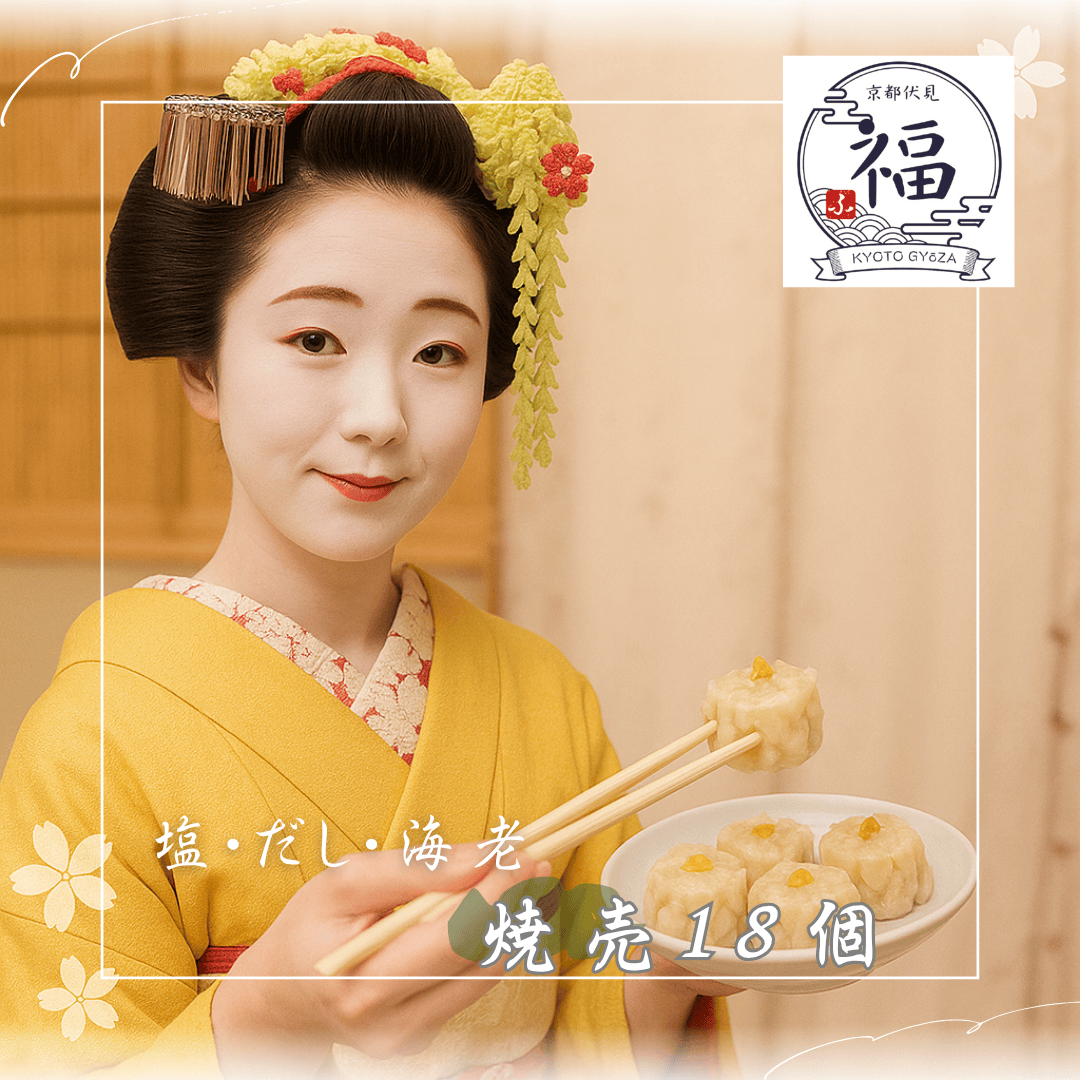

其の四 “小にして大”――点心の心と肉汁焼売

点心の極意、ここにあり。小さき包みに大いなる満足を込めること――これ、鯛の鯛の妙と通い合う。京都点心福の肉汁焼売は、国産豚と国産玉ねぎの黄金比(例:5:3)にて鍛え、職人が一つ一つ手包み。非加熱のまま急速冷凍、2個ずつ個包装にて取り回しよく、電子レンジ調理にも適う。

ひと噛みすれば、じゅわりと湧く旨み。小にして大、福が口中に開く。これぞ、もう一匹の幸せ

に出会うがごとき味わいに候。

※在庫・仕様は更新されることあり。最新の情報は各販売先をご確認くだされ。

結び

- 鯛の鯛は実在の小骨にして、めでたき象徴。

- 魚類学・民俗学の記録により、その実在と伝承が裏付けられる。

- 京の座敷・伏見の信心と響き合い、小にして大の心を今に伝える。

- その精神、京都点心福の肉汁焼売にも宿る。

出典覚書

岡田弥一郎『魚の話』(昭和期)/ 田中茂穂『魚の民俗』(1930年代)/ 地方誌・郷土民俗誌(瀬戸内・伊勢志摩 ほか)

※本稿は通説を要約した奉行記也。学術の厳格なる引用を要する向きは、各版所収の該当頁を参照あれ。